漢方=未病を癒す!

人間も植物も自然の一部で同じ法則のもとに生きています。

土台である根元を整えることが回復・維持・増進に大切なことです。

また、漢方は奈良時代に伝来した古代中国医学を基本とするもので、

日本の気候や風土に影響を受けながら独自に発展・実践されてきた医学体系です。

そもそも「漢方」は、西洋医学を「蘭方」と名付けたのに対して、日本で名付けられた呼び名です。

そんな日本独自の健康哲学である「漢方」には、自然のものを活用して自然治癒力を高めようとする智慧が宿っています。

漢方は「病気ではなく病人をみる」といったように、人に主体を置いて全体のバランスをみるといった特徴があります。

それに対して、病気に主体を置き、ミクロな視点で分析をし、治療を行うのが西洋医学といえます。

-

●漢方(東洋医学)

古代自然哲学を基礎とし、経験を重ねて証明

全体的=マクロ分析

病人が主体 -

●西洋医学(現代医学)

近代科学を理論基礎とし、実験で裏づけ

部分的=ミクロ分析

病気が主体

漢方と西洋医学の大きな違いとしては、漢方は病名がつかない不調(未病)にもアプローチできるという点があげられます。

もととなるバランスの乱れから発せられたSOSサインが症状やお悩みにつながっていると考えますので、

症状が出ているところだけではなく、根本を正そうとすることから改善を目指します。

そのため、気になるお悩みの改善を目指す過程で、他の気になるところが改善されるということはよくあるケースです。

*未病とは:肩こり、ニキビ、便秘、不眠、冷えなど身体が何らかのサインを出している状態。

中国医学の古典には「上工治未病(じょうこうちみびょう:名医は未病を治す)」という言葉があり、

本当の名医は病が芽生える初期の段階で未然に防いでしまうものだという意味をさし、まさに漢方は「予防第一」の思想における必要な知識といえます。

-

生薬をじっくり煮だした液を、そのまま服用します。ティーバッグタイプなので、煎じるのも手軽です。

-

煎じ薬を加工し、そのエキスを紛状にしたもの。忙しい方や旅行や出張など長期外出時にもおすすめです。

-

煎じ薬を加工し、そのエキスを固形に固めたもの。手間がかからず、比較的価格もお手頃です。

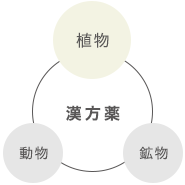

漢方薬は生薬(しょうやく)とよばれる植物や動物、鉱物などを2種類以上組み合わされて作られたものをさします。中でも植物の根や樹皮、葉、種子、果実などは最も多く使われ、生姜や胡麻など日頃よく使われる食材も生薬として利用されています。

植物の根・樹皮・葉・種・果実が最も多く使われます

漢方では、身体を大きく5つの機能(五臓)に分けて考えています。

全項目をチェックして、数の多いものがあなたのタイプになります。

それぞれに漢方的アドバイスがあるので、チェック後あなたの暮らしにぜひ漢方ライフを。

めまいが起こりやすい

生理不順や、生理痛

夜中によく目が覚める

肩こりがつらい

足がつりやすい

イライラして怒りっぽい

爪が割れやすい

動悸、息切れがする

不整脈がある

よく眠れず、夢をみる

不安になりやすい

舌のただれ、舌炎

汗っかきなほうだ

血圧が高い

胃腸が弱い

食欲不振

胃がチャポチャポする

軟便、下痢気味

思い悩みやすい

気力がなく体がだるい

むくみやすい

せきやたんが出る

のどが腫れやすい

鼻が詰まる

アレルギーがある

皮膚が弱い

便秘ぎみ

肌がカサつく

腰痛がある

耳なり、めまいがする

精力減退ぎみ

頻尿ぎみ

抜け毛や、細毛がある

骨がもろい

いくら寝ても眠い

チェックしていかがでしたか?

全項目をチェックして、数の多いものがあなたのタイプです。

◆肝かんタイプ チェックの数

- こんな症状に注意

- 肝のトラブルで代謝機能が衰え、脂肪もためこみ太りがちです。シミができやすく、目も疲れて充血しやすくなります。

色の濃い緑黄色野菜をたっぷりとりましょう。

◆心しんタイプ チェックの数

- こんな症状に注意

- 心のトラブルで血液の代謝が悪くなり、血圧も不安定になりがちです。気力がなくなり、汗をかきやすくなります。

ほんのり苦味のある食材やドライフルーツがおすすめ。

◆脾ひタイプ チェックの数

- こんな症状に注意

- 脾のトラブルで胃腸に負担がかかり、口まわりが荒れやすくなります。消化吸収が悪く、いつも胃がもたれがちです。

黄色くて甘い穀類・豆類・芋類を主食にしましょう。

◆肺はいタイプ チェックの数

- こんな症状に注意

- 肺のトラブルでバリア機能が低下し、アレルギーやアトピーをおこしやすくなります。肌あれや湿疹もあらわれがちです。

辛味のある白い食材が体を守ってくれます。

◆腎じんタイプ チェックの数

- こんな症状に注意

- 腎のトラブルで、冷えやむくみがおこりやすくなります。白髪や抜け毛が気になるなど、若々しさが不足しやすくなります。

黒い食材を少量ずつ常備菜としてとりましょう。

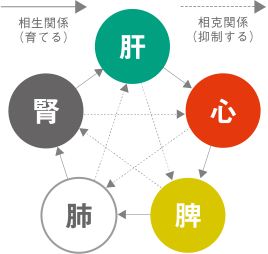

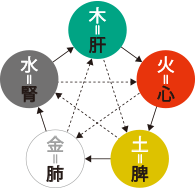

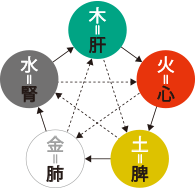

- 「五臓」とは…

- 人の身体を肝(情緒、自律神経)、心(血液循環、精神)、脾(消化吸収)、肺(呼吸や皮膚)、腎(生命維持、水分排泄)に分ける五つの機能系のことです。それぞれが、相手を助けたり育てたりする「相生」と、コントロールする「相克」によって、互いにバランスをとりながら変化しています。

- ※五臓は、西洋医学のように臓器を直接表した言葉ではないので注意しましょう。

私たちの身体は、自分が食べているものから作られています。

食べることは一生続く大切な養生なのです。

薬膳とは、漢方の理論に基づき、体質や体調、季節などに合わせた食事を

毎日の暮らしの中に取り入れること。

ここでは薬膳の基本をベースに、毎日の食事に活かせるように

乾物、野菜・果物、魚・肉など、さまざまな食材のはたらきを紹介します。

-

-

あわ

あわ -

きゅうり

きゅうり -

きんしんさい

きんしんさい -

こんぶ

こんぶ -

すいか

すいか -

とうがん

とうがん -

とうもろこし

とうもろこし -

とうもろこしのヒゲ

とうもろこしのヒゲ -

なす

なす -

はとむぎ

はとむぎ -

もやし

もやし

-

-

-

うめ

うめ -

しそ

しそ -

シナモン

シナモン -

しょうが

しょうが -

だいこん

だいこん -

ねぎ

ねぎ -

みかん

みかん

-

-

-

にら

にら

-

-

-

くろまめ

くろまめ -

ラム、マトン

ラム、マトン

-

-

-

きっか

きっか -

セロリ

セロリ -

ミント

ミント

-

-

-

にがうり

にがうり -

はちみつ

はちみつ -

もやし

もやし

-

-

-

だいこん

だいこん -

たけのこ

たけのこ -

なし

なし -

みかん

みかん -

ゆりね

ゆりね -

れんこん

れんこん

-

-

-

きゅうり

きゅうり -

こまつな

こまつな -

すいか

すいか -

とうがん

とうがん -

とうふ

とうふ -

トマト

トマト -

なし

なし -

はくさい

はくさい -

ミント

ミント -

れんこん

れんこん

-

-

-

きっか

きっか -

くこのみ

くこのみ -

セロリ

セロリ -

とうふ

とうふ -

にんじん

にんじん -

ミント

ミント

-

-

-

きっか

きっか -

さんざし

さんざし -

セロリ

セロリ -

なつめ

なつめ -

ミント

ミント

-

-

-

きんしんさい

きんしんさい -

ジャスミン

ジャスミン -

セロリ

セロリ -

ほうれんそう

ほうれんそう -

ゆりね

ゆりね

-

-

-

きっか

きっか -

ジャスミン

ジャスミン -

なつめ

なつめ -

はすのみ

はすのみ -

りんご

りんご

-

-

-

なし

なし -

はくさい

はくさい -

バナナ

バナナ

-

-

-

黒きくらげ

黒きくらげ -

白きくらげ

白きくらげ -

なし

なし -

にら

にら -

はちみつ

はちみつ -

はとむぎ

はとむぎ -

ぶたにく

ぶたにく -

ほうれんそう

ほうれんそう -

やまのいも

やまのいも

-

-

-

こくとう

こくとう -

シナモン

シナモン

-

-

-

えび

えび -

くこのみ

くこのみ -

くるみ

くるみ -

黒ごま

黒ごま -

くろまめ

くろまめ -

白きくらげ

白きくらげ -

にら

にら -

はすのみ

はすのみ -

ぶたにく

ぶたにく -

やまのいも

やまのいも

-

-

-

くるみ

くるみ -

黒ごま

黒ごま -

くろまめ

くろまめ -

ひじき

ひじき -

まつのみ

まつのみ

-

-

-

いか

いか -

かに

かに -

黒きくらげ

黒きくらげ -

くろまめ

くろまめ -

げんまい

げんまい -

こんぶ

こんぶ -

さんざし

さんざし -

しいたけ

しいたけ -

やまのいも

やまのいも

-

-

-

うめ

うめ -

かぼちゃ

かぼちゃ -

きゅうり

きゅうり -

すいか

すいか -

とうもろこし

とうもろこし -

トマト

トマト -

にがうり

にがうり -

もやし

もやし

-

-

-

いか

いか -

とうがん

とうがん

-

-

-

うめ

うめ -

えび

えび -

かぼちゃ

かぼちゃ -

キャベツ

キャベツ -

げんまい

げんまい -

こうらいにんじん

こうらいにんじん -

しいたけ

しいたけ -

たまご

たまご -

はちみつ

はちみつ -

ぶたにく

ぶたにく -

やまのいも

やまのいも

-

-

-

あわ

あわ -

キャベツ

キャベツ -

こうらいにんじん

こうらいにんじん -

こまつな

こまつな -

さけ

さけ -

さんざし

さんざし -

しいたけ

しいたけ -

しお

しお -

しそ

しそ -

シナモン

シナモン -

しょうが

しょうが -

だいこん

だいこん -

チンピ

チンピ -

とうもろこし

とうもろこし -

なす

なす -

なつめ

なつめ -

はくさい

はくさい -

ミント

ミント -

やまのいも

やまのいも -

りんご

りんご

-

-

-

えび

えび -

かぼちゃ

かぼちゃ -

さけ

さけ -

しそ

しそ -

シナモン

シナモン -

しょうが

しょうが -

にら

にら -

ねぎ

ねぎ -

ラム、マトン

ラム、マトン

-

-

-

うめ

うめ -

かぼちゃ

かぼちゃ -

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう -

くるみ

くるみ -

げんまい

げんまい -

こんぶ

こんぶ -

たけのこ

たけのこ -

とりにく

とりにく -

にんじん

にんじん -

はちみつ

はちみつ -

まつのみ

まつのみ -

やまのいも

やまのいも -

りんご

りんご -

れんこん

れんこん

-

「陰陽五行説」は、「陰陽論」と「五行説」の二つの説から成り立っています。これは漢方の基本的な考え方で、これらを身体の機能に応用したものが「五臓」であり、身体そのものは「気血水」の三要素で構成されていると考えます。「五臓」は私たちの身体を五つの「機能系」に分け、一つのつながりとしてみていく考え方です。

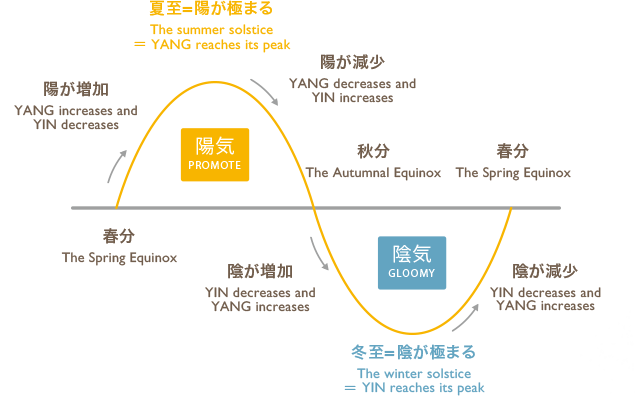

自然界の全てのものを「陰」と「陽」の相反する二つの要素でとらえる考え方。相互に対立・依存しながら絶えず変化している関係のことです。

自然界の全てのものを「陰」と「陽」の相反する二つの要素でとらえる考え方。相互に対立・依存しながら絶えず変化している関係のことです。

陰陽太極図(いんようたいきょくず)

「陰」と「陽」を示したシンボルマークが「陰陽太極図」です。「陰」と「陽」の要素はお互いの過不足を補いながら、最適なバランスを保っています。この二つのバランスは絶対的に定まったものではなく、その時々で流動的に変化します。特に体内の陰陽は常に自然の影響を受けて変化するため、体内外のコンディションを整え、バランスを保つことが大切です。

病気を治すには、早く起きて、カーテンを開ける、日差しを浴びる。

(例) 1年間の陰と陽

自然界のさまざまな変化や関係を  の五つの要素に分類していく考え方。

の五つの要素に分類していく考え方。

「五行説」の「行」は、万物のもとになる元素を表しています。

五行説では5つの要素が、お互いの性質を助け合ったり、打ち消し合ったりすることで、あらゆるものがバランスを保っていると考えます。

この「五行説」を身体に応用したのが、「五臓」の考え方です。「五臓」は「肝(かん)」「心(しん)」「脾(ひ)」「肺(はい)」「腎(じん)」という五つの機能系に分けられます。そして「五臓」のそれぞれが、木 = 肝、火 = 心、土 = 脾、金 = 肺、水 = 腎という対応関係のうえに成り立っています。このように五つの機能系は、「五行説(木・火・土・金・水)」と同じく、相手を助けたりコントロールしたりしながら、お互いのバランスを保っています。

「五臓」を知るうえで一つ注意をしたいのは、たとえば「肝」や「心」は、西洋医学でいう「肝臓」や「心臓」を、そのまま表した言葉ではないということです。「肝」には肝臓、「心」には心臓といった内臓の働きも含まれますが、漢方の「五臓」はそのような内臓だけを表すのではなく、そのほかの働きを含めたより広いとらえ方をします。

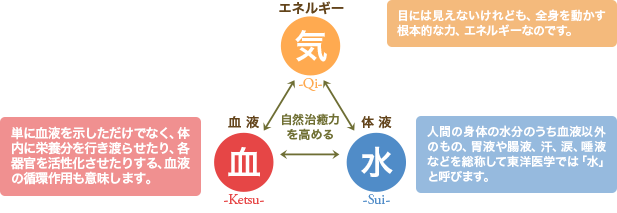

人間は「気・血・水」という3つの要素から成り立っていると考えられています。「気・血・水」は、それぞれに密接に係わり合い、そのうちひとつでもバランスを崩すと他にも影響を与え、様々な症状を引き起こす原因となると考えられています。

東洋医学において「気」とは、宇宙をも含めた万物全てに存在し、地球も人間も動植物も、ひいては食物にも「気」が集まり、作用しあって活動していると考えられています。つまり「気」は目には見えないけれども、物を動かす根本的な力、エネルギーなのです。

- 血液循環や新陳代謝を促し、心身を機能させる

- 機能を活発にして体温を正常に保つ

- 体表面を守り、ウィルスや寒さなどの侵入を防ぐ

- 身体に取り入れたものを栄養物や老廃物に変えて調整する

- 体液が漏れ出る、内蔵が下垂するのを防ぐ

さらに人間には生まれつき持った「先天の気」と、食生活や環境から受ける「後天の気」とがあり、この2つが結びついてその人の「気」を形成しています。例えば生まれつき元気な人でも、その後の食生活が乱れれば「気」は弱まり、病弱な人でも養生した生活を送れば「気」が強まるのです。

東洋医学で「血」とは、単に血液を示すだけでなく、体内に栄養分を行き渡らせたり、各器官を活性化させたりする、血液の循環作用も意味します。

また精神活動の原動力でもあり、人間の思考を支えます。

特に女性は月経・妊娠・出産といった身体の変化があり、「女性の健康は血液の健康」といわれるほど「血」と深い関わりを持っています。

この3つが基本です。「量・質・流れ」のいずれかにトラブルが生じると栄養分がすみずみまでめぐらず、身体のバランスが崩れてしまうのです。

人間の身体の約2/3は水分です。そのうち血液以外のもの、胃液や腸液、汗、涙、唾液などを総称して東洋医学では「水」(または「津液」)と呼びます。

この「水」の働きがうまくいかないと肌が乾燥してカサカサになったり、余分な水分が尿や汗として排泄されずに体内に老廃物として残り、むくみなどの原因になります。

漢方日本堂より

食味

食味とは「酸」「苦」「甘」「辛」「鹹」という食材の五つの味のことで、五味と呼ばれています。

それぞれの味に働きがあります。気になる症状が、どの五臓のトラブルが原因で起こっているかがわかると、それに合った食材を選ぶことができ、簡単な対応方法がひとつわかったことになります。

酸味 ・筋肉を引き締め、汗や尿などが出すぎるのを抑える。

例 多汗・頻尿、下痢

・食材:レモン、梅、酢、トマト、イチゴ、ミカン

苦味 ・余分な熱や水分を排出する。

例 便秘、発熱、目の充血

・苦瓜・緑茶・緑茶、ぎんなん・ごぼう・ふき

甘味 ・滋養強壮や痛みの緩和

例 疲労困憊

・玄米・はちみつ・トウモロコシ・大豆・かぼちゃ・人参・豆腐・ナツメ・甘草

辛味 気血の流れを促進する。

例 カゼ・消化不良・邪気(ウィルス)

・ねぎ・シソ・生姜・にんにく・ニラ・大根・シナモン・三つ葉・紅花

鹹(塩味)ミネラル

・かたまりを柔らかくする。

・ 例 しかり・いぼ・便秘

・ニ・海苔・牡蠣・クラゲ・牡蠣

体力がない時は甘いものが食べたくなる。

体力がない時…甘いものが食べたくなる。

痛い時は酸味が✖ 甘味 〇(痛みが緩む)

甘味を酸味を比べると引き締める。